Una confrontación en clave de humor entre los economistas F. Hayek y J.M. Keynes en relación a las posibles salidas a la actual crisis económica en la economía americana. Un genial "rap". No está mal un poco de humor en los tiempos que nos ha tocado vivir. En este enlace está la letra del "rap" en inglés.

jueves, 11 de febrero de 2010

lunes, 8 de febrero de 2010

La "sobre-reacción" de los medios de comunicación en relación a la solvencia de la deuda pública española

Algunos economistas asistimos atónitos a los comentarios de los medios de comunicación (nacionales y extranjeros) sobre los problemas de la deuda soberana del Reino de España. Estos comentarios apocalípticos y machacones no ayudan nada a crear expectativas positivas en las familias y en las empresas españolas respecto al clima económico futuro. Más bien al contrario. En los medios de comunicación escritos, en las radios y en las televisiones, los calificativos sobre la mala salud de la deuda pública española se multiplican: riesgo de impago, insostenibilidad, desconfianza, bajadas de rating, aumento del diferencial con el bono alemán,..... No hay duda que el nivel del déficit público y del stock de deuda pública se ha deteriorado fuertemente y rápidamente desde el inicio de la crisis económica internacional, pero no es menos cierto que también ha ocurrido en otros países industrializados en igual medida, por ejemplo, en EE.UU. y en Japón. En definitiva, resulta más sensato ver la posición relativa de la deuda pública española con respecto a otros países industrializados.

Una buena manera de aproximar la percepción de los mercados (el aumento del nivel de desconfianza o del riesgo) es a través del comportamiento reciente de los precios de los "Credit Default Swaps" (CDS) vinculados a estos bonos soberanos. En definitiva, las cotizaciones de los CDS de la deuda soberana aproximarían una parte del llamado "riesgo-país".

En el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para hacerlo más grande) se presenta la cotización desde comienzos de 2008 de las cotizaciones de los mercados de los CDS de los títulos de deuda soberana con vencimiento a 5 años de un conjunto amplio de países. En concreto, aparecen las cifras absolutas de los precios de los CDS de principios de 2008, de finales de 2009 y del viernes 5 de febrero de 2020. Prestemos atención a la tercera columna: la lista está ordenada de mayor a menor incremento del coste de los CDS de la deuda soberana del país en cuestión, es decir, de mayor a menor aumento relativo del "riesgo-país" desde comienzo del 2010. Recordemos que los precios de los CDS de la deuda soberana representan el coste por año de asegurar un montante de 10.000 dólares de los títulos de deuda pública (o 10.000 euros para el caso de EE.UU.) para un periodo de 5 años. De este modo, asegurar 10.000 dólares en bonos de deuda pública española a cinco años costaba el viernes pasado 162,7 dólares por año. Portugal lidera el ranking de deterioro relativo desde comienzos de 2010 hasta la actualidad.

Resulta sorprendente que algunos medios de comunicación y economistas extranjeros (y sobre todo nacionales) se ceben con el deterioro absoluto de la posición de nuestra deuda pública y se "olviden" del mayor deterioro relativo de la deuda soberana de otros países industrializados con mayor peso económico que la economía española. Si bien es verdad que desde comienzos de año el precio de asegurar el pago de la deuda pública española ha subido un 43,3%, no resulta menos cierto que le han ido peor a otro países industrializados. Por ejemplo, EE.UU., con un deterioro similar de las Finanzas Públicas a la economía española se sitúa más arriba en el ranking de subidas de los precios de los CDS de su deuda soberana: un 49,4% desde comienzos de año. Los medios de comunicación y algunas analistas no hacen referencia a Francia y a Alemania, economías que se sitúan en el ranking de aumento de sus CDS desde comienzos de año por encima de la española. En concreto, un 54,3% de aumento del coste de aseguramiento por impago de la deuda soberana alemana y nada menos que 87,7% de aumento para la deuda soberana francesa (más del doble que la española). Y eso que, en ambos casos, el deterioro relativo de sus déficit públicos y de stock de deuda pública en relación al PIB ha sido menor que en caso español. La clave puede estar en que los mercados otorguen más credibilidad a los planes de ajuste fiscal y económico de estas economías en relación a los propuestos por el Gobierno de España.

La situación actual de desconfianza en la deuda pública española (y en la economía española, en general) se disipará si el Gobierno recupera rápidamente su credibilidad. Recuperar la credibilidad perdida es fundamental y requiere dos ejes: i) un plan de ajuste a medio y largo plazo de las Finanzas Públicas y de reformas estructurales de la economía que sea a su vez "creíble"; b) y voluntad política real para ponerlo en marcha ya hoy.

La situación actual de desconfianza en la deuda pública española (y en la economía española, en general) se disipará si el Gobierno recupera rápidamente su credibilidad. Recuperar la credibilidad perdida es fundamental y requiere dos ejes: i) un plan de ajuste a medio y largo plazo de las Finanzas Públicas y de reformas estructurales de la economía que sea a su vez "creíble"; b) y voluntad política real para ponerlo en marcha ya hoy.

sábado, 6 de febrero de 2010

La política fiscal expansiva se muestra ineficaz para estimular el crecimiento de la economía americana: ¿son los consumidores ricardianos?

En EE.UU. sigue creciendo el déficit público y el stock de deuda pública (véase graficos adjuntos), pero esta "aparente" política fiscal de carácter expansivo se muestra ineficaz para estimular el crecimiento económico.

Como se puede ver en el cuadro adjunto, la economía americana ha crecido en el último trimestre de 2009 en tasa interanual un 5.73%, mostrando signos evidentes de recuperación. Las fuente del crecimiento están en la inversión privada (+3,82 puntos porcentuales de aportación al PIB real)- básicamente por la inversión de las empresas en inventarios- , en las exportaciones de bienes (+1.90 puntos porcentuales de aportación) - por la debilidad del dólar- y, en menor medida, en el consumo privado (+ 1.44 porcentuales de aportación).

En el lado opuesto, se sitúa la aportación nula al crecimiento del PIB real del gasto público (-0.02). Es posible que los efectos ricardianos estén influyendo en los consumidores americanos, y ello este provocando que la actual política fiscal expansiva (reflejados en aumentos considerables del déficit y del stock de deuda pública) se muestre ineficaz.

United States

Contributions to Percent Change in Real Gross Domestic Product

Seasonally adjusted at annual rates

La equivalencia ricardiana, o la proposición de equivalencia de Barro-Ricardo, es una teoría económica que sugiere que el déficit público no afecta a la demanda agregada de la economía. El eje central de la teoría parte de la idea de que el gobierno puede financiar su gasto mediante los impuestos cobrados a los contribuyentes actuales o mediante la emisión de deuda pública. No obstante, si elige la segunda opción, tarde o temprano tendrá que pagar la deuda pública subiendo los impuestos por encima de lo que estos se ubicarían en el futuro si otra fuera la elección. La elección es entre pagar impuestos hoy o pagar impuestos mañana. Bajo la equivalencia ricardiana, si el gobierno decide financiar un gasto adicional a través de déficit, es decir, mediante el cobro de impuestos en el futuro, la reacción de los consumidores "ricardianos" será la de aumentar su ahorro hoy para poder pagar los impuestos futuros. Este mayor ahorro por parte de los consumidores compensaría exactamente el gasto adicional del gobierno, de modo que la demanda agregada permanecería constante en su nivel inicial.

En relación a la equivalencia ricardiana, el economista de la Universidad de Harvard Robert Barro publicó un artículo titulado "Are Government Bonds Net Wealth?" en la revista Journal of Political Economy (1974, Vol. 82, No. 6, pp. 1095-1117). En el modelo propuesto por Barro se supone que las familias actúan como dinastías que viven hasta el infinito, debido al altruismo intergeneracional, que los mercados de capitales son perfectos (en el sentido de que todos pueden prestar y endeudarse a la misma tasa de interés) y que la senda de los gastos del gobierno está dada. En estas condiciones, si el gobierno financia los gastos mediante emisión de bonos de deuda, las familias dejarán donaciones a sus hijos justo lo suficientemente grandes como para compensar los mayores impuestos que se necesitarán para pagar esos títulos de deuda pública.

En síntesis, la teoría de la equivalencia ricardiana sugiere que los intentos del gobierno de influir sobre la demanda agregada mediante la política fiscal pueden estar condenados al fracaso. Esta idea se opone frontalmente a la teoría keynesiana, que afirma que la política fiscal, debido a los efectos del multiplicador de la renta, será efectiva logrando que los incrementos de déficit público logren incrementos mayores en proporción de la demanda agregada y, en última instancia, en incrementos del PIB real.

viernes, 29 de enero de 2010

Evolución reciente de la productividad del trabajo por persona ocupada en la zona del euro: ¿por qué España y Alemania son diferentes?

En el primer gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se presenta la evolución (en tasa de variación interanual) para el periodo 1999-2009 de la productividad del trabajo (PIB por persona ocupada) del conjunto de los países de la zona del euro.

En el gráfico se observa una significativa caída de la productividad del trabajo de la zona del euro desde principios de 2007, alcanzándose tasas interanuales negativas desde el tercer trimestre de 2008 hasta el segundo trimestre de 2009. Estas cifras contrastan con el crecimiento medio anual de la productividad del trabajo del +1,3% en el periodo 2003-2006. Esta caída de la productividad del trabajo no es casual. La misma se debe a que se ha producido una mayor reducción de la producción que del empleo. A su vez, el menor recorte del empleo se ha generado por el alto nivel de protección de los trabajadores con contrato indefinido y al aumento de las reducciones de la jornada laboral apoyadas por numerosos Gobiernos de los países de la zona del euro.

El significativo descenso de la productividad del trabajo por persona ocupada observado en el conjunto de la zona del euro desde el tercer trimestre de 2008 esconde importantes diferencias entre países. En el siguiente gráfico se muestra la evolución reciente de la productividad del trabajo en la zona del euro por persona ocupada y las contribuciones en puntos porcentuales de las cuatro economías de mayor tamaño: Alemania, Francia, Italia y España. Como se puede observar la contribución de cada una de las cuatro economías al conjunto de la eurozona es claramente diferente: Italia, Francia y, en mayor medida, Alemania presentan contribuciones negativas de la productividad del trabajo por persona ocupada al conjunto de la eurozona, mientras que España registra una contribución positiva.

El aparente "milagro" de la economía española no lo es tal, y claramente esconde el comportamiento desigual del mercado de trabajo y del empleo doméstico. Como ya tuvimos ocasión de reseñar en una reciente entrada de Blog, los acuerdos de reducción de las horas trabajadas en Alemania (y en menor medida en Italia) han tenido un importante efecto en la caída reciente de la productividad del trabajo en estos dos países. Por el contrario, en España el aumento de la productividad del trabajo por persona ocupada se ha derivado de la inexistencia generalizada de estos planes de reducción de jornada laboral y del mayor ajuste relativo de las plantillas de las empresas. Finalmente, este último proceso de ajuste ha estado favorecido por la mayor proporción de contratos temporales/fijos vigentes en nuestro país respecto al resto de economías de la eurozona.

lunes, 25 de enero de 2010

La sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo en los países de la zona del euro y en la economía española

La Comisión Europea ha publicado recientemente el nuevo informe en el que analiza la sostenibilidad de las finanzas públicas 2009 en los 27 países de la Unión Europea para el periodo 2008-2060, actualizando las perspectivas que sobre este tema se tenían en el informe previo que se publicó en el año 2006, antes de la crisis financiera y económica internacional. Este análisis de sostenibilidad fiscal combina dos metodologías complementarias: a) un análisis cuantitativo (a través de indicadores) de la situación actual de las finanzas públicas; y b) un análisis cualitativo que miden fuentes adicionales que pueden provocar aumentos de la presión fiscal.

El análisis cuantitativo se basa en el cumplimiento de la conocida Restricción Presupuestaria Intertemporal del Gobierno (RPIG) - o condición de solvencia fiscal- que recoge la idea de que los stock de deuda pública actuales y futuros deberán compensarse con generación de superávits presupuestarios futuros. El principal indicador de sostenibilidad fiscal utilizado se conoce como S2 y mide la magnitud del ajuste fiscal necesario para cumplir la RPIG, es decir, el aumento necesario de impuestos o la reducción de gasto público para garantizar la solvencia fiscal a largo plazo. Desde el punto de vista técnico, el indicador S2 recoge dos posibles fuentes de desviación de la RPIG y, por tanto, de ajuste fiscal: a) el "gap" entre el saldo presupuestario primario estructural (sin intereses de la deuda y ajustados por el ciclo económico) actual y el saldo presupuestario primario estructural necesario para estabilizar la ratio del stock de deuda pública sobre el PIB a partir de la situación presupuestaria inicial; y b) el "gap" adicional entre el saldo presupuestario primario estructural actual y el saldo presupuestario primario estructural necesario para afrontar los gastos públicos asociados al envejecimiento futuro de la población (horizonte 2060).

El análisis cualitativo incluye un conjunto de otros cuatro factores que inciden en la sostenibilidad de las finanzas públicas: a) la variación prevista del saldo primario estructural entre 2008 y 2010; b) el nivel de la ratio del stock de deuda pública sobre el PIB en 2009; c) los niveles de la ratio impuestos sobre el PIB en 2009 (recoge las restricciones de seguir elevando los tipos impositivos por motivos políticos en los países con una ratio elevada); y d) los niveles de la ratio prestaciones sociales sobre el PIB en 2009 (recoge las limitaciones en las posibles reformas a la baja de los sistemas de prestación social en los países con una ratio baja).

Los resultados del conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que intentan evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los países de la zona del euro se muestran en el cuadro adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande).

Los 16 países de la zona del euro han sido clasificados en tres grupos de "riesgo" de incumplimiento de la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el largo plazo: a) riesgo alto: Irlanda, Grecia, España, Chipre, Malta, Países Bajos, Eslovenia y Eslovaquia; b) riesgo medio: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria y Portugal; y c) riesgo bajo: Finlandia. Además si se compara con el informe elaborado en 2006 nos encontramos con sólo seis países que han visto empeorado su nivel de riesgo como consecuencia del deterioro de su situación presupuestaria por la crisis económica actual: Irlanda, España, Malta, Países Bajos, Austria y Eslovaquia.

Centrándonos en el caso de España, podemos extraer varias conclusiones. En lo que respecta a los factores cuantitativos, merece la pena destacar el valor de los "gap" fiscales identificados: a) para estabilizar la ratio del stock de deuda pública/PIB en su valor inicial de 2009 sería necesario una ajuste del saldo presupuestario primario estructural actual de 6,1 puntos porcentuales del PIB (muy por encima de la media de la zona euro de 3,3 puntos porcentuales); b) para abordar el aumento previsto del gasto público relacionado con las proyecciones del envejecimiento de la población española (sobre todo el gasto público en pensiones y, en menor medida, el gastom público en sanidad y dependencia) sería necesario otro ajuste adicional de 5,7 puntos porcentuales del PIB (muy por encima de la media de la zona euro de 3,3 puntos porcentuales); c) la suma total del ajuste necesario del saldo presupuestario estructural se situaría en 11,8 puntos porcentuales (muy por encima de la media de la zona euro de 6,5 puntos porcentuales).

En lo que concierne a los indicadores cualitativos el deterioro actual del saldo presupuestario primario estructural es un factor que tiende a agravar el riesgo de no sostenibilidad fiscal, pues nos indica la posibilidad de aumentos adicionales de la presión fiscal española.

En síntesis, la reducción del riesgo alto de insostenibilidad de las finanzas públicas españolas pasa por una estrategia múltiple: a) generar superávit presupuestarios primarios estructurales; b) reformar el sistema público de pensiones; c) posibilitar tasas de crecimiento económico que aumenten nuevamente las tasas de empleo; d) controlar el gasto sanitario y el gasto futuro asociado a la ley de la dependencia.

Malos tiempos para la política fiscal.

Malos tiempos para la política fiscal.

lunes, 18 de enero de 2010

¿Por qué en Alemania no se ha destruido empleo durante la actual recesión económica?

La economía alemana ha registrado durante la actual recesión económica una mayor contracción de su economía que el resto de países grandes de la eurozona (Francia, Reino Unido, Italia y España) pero ha podido -a diferencia de estos países- mantener la tasa de paro en niveles pre-crisis, tal y como se puede ver en el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande). En la presente entrada mostramos cuál es la razón principal de esta anomalía "aparentemente positiva".

Los datos del cuadro muestran como las cifras del mercado de trabajo son mejores incluso que los niveles previos al inicio de la crisis financiera internacional: i) El empleo total se ha situado en 40,697 millones de personas en octubre de 2009 frente a los 40,555 millones de personas a finales de 2008; ii) El total de desempleados alcanzó la cifra de 3,2 millones en noviembre de 2009, prácticamente la misma cifra que a finales de 2008; y iii) La tasa de desempleo se ha situado en noviembre de 2009 en el 7,6% de la población activa, ligeramente por encima de la registrada a finales de 2008 (7,4%).

Este comportamiento relativamente mejor del mercado de trabajo alemán no tiene ningún misterio. La principal razón de este excepcional comportamiento son los acuerdos alcanzados entre los trabajadores y los empresarios (apoyados económicamente por el Gobierno Federal) para ajustar las horas trabajadas a la coyuntura económica adversa. Los empresarios y los trabajadores prefirieron mantener la relaciones de trabajo existentes (no rescindir contratos fijos o temporales) a cambio de reducir la jornada laboral en términos de horas trabajadas semanalmente y de renunciar a parte de los beneficios empresariales y a parte los salarios. Detrás de estos acuerdos está la teoría del mercado de trabajo que defiende que a largo plazo puede ser más "costoso" para la empresa buscar trabajadores cualificados y que la fuerza laboral pierde progresivamente su cualificación a medida que pasa más tiempo en el desempleo. Paralelamente el Gobierno Federal ha compensado a las empresas y trabajadores con subsidios dirigidos a la reducción de las horas trabajadas (reducciones de las cotizaciones sociales y prestaciones parciales del seguro de desempleo).

En el cuadro adjunto se presenta los acuerdos alcanzados para la reducción de las horas trabajadas semanalmente en los principales sectores o empresas alemanas. A título de ejemplo, en el potente sector del metal de Alemania del Oeste se ha pasado de una media de 35 horas a 28 horas trabajadas a la semana. Y por ejemplo, a nivel de empresa, el Grupo Daimler (fabricante de los coches Mercedes-Benz) ha acordado con sus trabajadores una reducción del 8,75 % de las 37,5 horas de la jornada laboral media establecida antes de los acuerdos de reducción de jornada.

Estos programas de reducción de la jornada laboral pueden tener importantes ventajas a corto plazo en una situación de crisis. Las empresas con dificultades transitorias de demanda y problemas de liquidez pueden aprovechar la reducción de jornada para no despedir a sus trabajadores. Los trabajadores sufren una reducción en sus ingresos, pero ésta no es suficientemente elevada para "obligarles" a buscar un nuevo empleo. Finalmente, desde el punto de vista del presupuesto público, un programa de subsidios de reducción de la jornada laboral puede ser una alternativa más "barata" que pagar desempleo completo a los trabajadores despedidos.

No obstante, este sistema de acuerdos de reducción de la jornada laboral para evitar los despidos masivos en Alemania puede servir para "maquillar" las cifras de paro durante un cierto tiempo, pero impide el ajuste del mercado de trabajo a las nuevas condiciones de la demanda y oferta internacional y supone una pérdida de eficiencia de la economía en su conjunto. Adicionalmente, genera un aumento del gasto público insostenible a largo plazo si se convierte en estructural.

lunes, 11 de enero de 2010

La producción científica española del Area de Economía y Empresa en el contexto internacional medida a través del índice h

En una entrada de este Blog mostrábamos la posición de la producción científica española del Area de Economía y Empresa (y de todos las áreas científicas en su conjunto) en el contexto internacional para el periodo 1988-2008. Para tal fin utilizábamos los indicadores disponibles (trabajos publicados, trabajos citados y citas por trabajo) en el Journal of Citation Reports Web, base de datos elaborada por Thomson Scientific ISI que ofrece un medio sistemático y objetivo para evaluar de manera crítica las revistas científicas más importantes del mundo.

En la presenta entrada presentamos la posición de la producción científica española en todos los campos científicos y en el Área de Economía y Empresa para el periodo 1996-2008 utilizando el índice h propuesto por Hirsch [Hirsch, J.E. (2005): "An index to quantify an individual’s scientific research output", Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 102, pp. 16569-16572]. Hirsch muestra en su artículo que el índice h es un indicador de mejor calidad que los que se tabulan tradicionalmente: (i) número de trabajos, (ii) número total de citas, (iii) número de citas medias por trabajo, (iv) número de trabajos “significativos” o (v) número de citas de los trabajos más citados. Por estas razones, la propuesta del índice h ha llamado la atención de muchos y hay numerosos comentarios sobre su uso, que pueden encontrarse con cualquier buscador de Internet.

El método define el índice h como el número aplicado a un investigador (revista o país) que tiene h trabajos que han sido citados al menos h veces. Por ejemplo, h = 10 significa que hay diez artículos que tienen 10 o más citas, pero no hay 11 que tengan 11 o más citas. Este índice h se puede obtener ya en los nuevos métodos de análisis disponibles en las dos bases de datos de revistas científicas Thomson ISI Web of Knowledge y Scopus de Elsevier.

Destacar también que el trabajo de Hirsch establece incluso criterios de progreso en la carrera científica basados en el índice h, y demuestra que h puede “rescatar” a algunos científicos poco reconocidos en los medios pero que han tenido un papel relevante en el desarrollo científico. No obstante, la aplicación general del índice h tiene dos problemas que Hirsch discute, pero no resuelve: el peso del tamaño del grupo investigador (número de autores por trabajo) y su aplicación a áreas o subáreas científicas con poblaciones de diferentes tamaños (lo que repercute en el número de citas).

Destacar también que el trabajo de Hirsch establece incluso criterios de progreso en la carrera científica basados en el índice h, y demuestra que h puede “rescatar” a algunos científicos poco reconocidos en los medios pero que han tenido un papel relevante en el desarrollo científico. No obstante, la aplicación general del índice h tiene dos problemas que Hirsch discute, pero no resuelve: el peso del tamaño del grupo investigador (número de autores por trabajo) y su aplicación a áreas o subáreas científicas con poblaciones de diferentes tamaños (lo que repercute en el número de citas).

En los tres cuadros adjuntos (hacer clic para verlos más grandes) se presenta el ranking de los países ordenados de mayor a menor número del valor del índice h para todos las áreas científicas, el Area de Economía (Economics, Econometrics and Finance) y el Area de Empresa (Business, Management and Accounting). Los datos de los cuadros se basan en los datos de la revistas científicas incluidas en la base de de datos Scopus de Elsevier y han sido elaborados por SCImago Researh Group.

En el conjunto de todos los campos científicos España se sitúa en el puesto número 12, con un índice h de 338. Ello significa que para el periodo 1996-2008 y para el conjunto de todos los campos científicos hay 338 artículos de científicos españoles publicados en revistas científicas que tienen 338 o más citas, pero no hay 339 que tengan 339 o más citas. Para el Area de Economía, España se sitúa en el puesto 11 (mejor que el conjunto de los campos científicos) con un índice h de 48, mientras que para el Area de Empresa nos situamos en el puesto 19 del ranking con un índice h de 36. Esta posición relativa mejor de los economistas españoles que trabajan en el Area de Economía respecto a los que trabajan en el Area de Empresa ya tuvimos ocasión de resaltarla en otra entrada del Blog utilizando también datos de la base de datos Scopus.

martes, 5 de enero de 2010

La tasa de morosidad del sector bancario español sigue creciendo

Según los últimos datos publicados por el Banco de España los activos dudosos del sector bancario español siguen creciendo a tasas muy elevadas (+184% en tasa interanual entre junio 2008 y junio de 2009), tal y como puede verse en el gráfico 2.2.A (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande). Además, continúa el repunte de la tasa de morosidad del sector privado residente que se sitúa en un nivel del 4,5% en junio 2009, cifra que no ha hecho más que crecer desde junio de 2007 cuando se situaba en el 0,6% (véase gráfico 2.2.B).

No obstante, destacar también que la ratio de morosidad se sitúa por el momento en niveles inferiores a los niveles récord de 1993 cuando alcanzó un nivel del 8,5% (véase gráfico 2.2.C). Además, es previsible que la ratio de morosidad de las entidades de depósito españolas continúe creciendo a lo largo de 2010, ya que se prevé que los factores que han impulsado su aumento (deterioro de la actividad real y aumento del desempleo) no mejorarán a lo largo de este año.

Destacar que la ratio de morosidad no ha crecido más gracias al nivel extraordinariamente bajo de los tipos de interés oficiales de la zona euro. En este sentido, el ritmo de avance de los activos dudosos y de la ratio de morosidad del sector bancario español podría acelerarse en mayor medida si el cambio de ciclo económico en Francia y Alemania se consolida, y el Banco Central Europeo comienza a subir los tipos de interés oficiales de la zona euro (el tipo mínimo de puja de operaciones principales de financiación; el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito; y el tipo de interés de la facilidad de depósito). El problema estaría en que tarde o temprano la subida de tipos oficiales del BCE se trasladaría a los tipos de interés de los créditos concedidos por las entidades de depósito a sus clientes y, en última instancia, provocaría aumentos de las cargas financieras de los préstamos acumulados por las empresas y familias españolas.

La morosidad es mayor en el crédito a los sectores más expuestos al ciclo económico, tal y como se puede observar en el gráfico 2.2.D. Este es el caso del sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria que ha alcanzado a finales de junio de 2009 una ratio de morosidad del 8,2%, aunque todavía lejos del nivel récord del 13,5% del 2003 (véase gráfico 2.2.C). El resto de empresas no financieras registran una ratio de morosidad mucho más bajo (3,3% en junio de 2009).

Algunos comentaristas económicos han destacado que las características de los préstamos hipotecarios en España - fundamentalmente la existencia de garantías reales- limitan la pérdida en caso de impago de dicho préstamo. En este sentido, se suele argumentar que la ratio de morosidad no refleja adecuadamente el riesgo real derivado del sector de promoción inmobiliaria. Pero a este comentario hay que contraponer una salvedad.

En el gráfico 2.4.A se puede ver la distribución del riesgo hipotecario español según la relación entre el importe del préstamo concedido y su valor de tasación o "garantía teórica" (LTV o "loan to value", en %). Destacar que el volumen de riesgo se concentra en la economía española en préstamos hipotecarios cuyo LTV es inferior al 80%, tanto en hipotecas concedidas a hogares residentes como a empresas no financieras. No obstante, hay que tener en cuenta que está situación puede cambiar si continúa el descenso de los precios de las viviendas en España. En este caso, la "garantía real" se situaría en valores muchos más bajos que cuando se concedió el préstamo hipotecario. Ello provocaría que el LTV creciera proporcionalmente (por el descenso del denominador) y, en definitiva, el riesgo del préstamo también lo haría.

jueves, 24 de diciembre de 2009

Feliz Navidad 2009 y feliz año nuevo 2010

Recordad que la Navidad del 2008 no fue nada agradable desde el punto de vista económico:

Por eso, os deseo una Feliz Navidad 2009 y un feliz año nuevo 2010:

Y como mi hija la pequeña me ha dicho que sólo puedo pedir un deseo a los duendes de la Navidad, el deseo del Blog es el siguiente: "Esperemos que Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia (por ese orden) no abandonen la zona euro en el 2010".

martes, 15 de diciembre de 2009

Paul Samuelson muere a los 94 años: su última entrevista

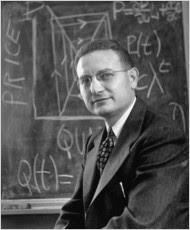

Paul A. Samuelson, el primer economista americano en recibir el Premio Nobel de Economía en 1970 -y probablemente el más influyente economista académico (junto a Milton Friedman) del siglo XX- falleció en su casa de Belmont, Massachusetts, EE.UU., el domingo pasado 13 de diciembre a la edad de 94 años. En la foto aparece Paul en su clase del M.I.T. en 1950.

Una de sus frases que más están de hoy de actualidad guarda relación con la desigualdad de las mujeres en la ocupación de puestos de responsabilidad en las empresas (y en las AA.PP. añadiría yo) y con la discriminación salarial respecto a los hombres. Respecto a estos dos anomalías, Paul dijo en su defensa: “Women are men without money.”

Con el objetivo de darle un merecido homenaje póstumo presentamos en esta entrada del Blog una de sus últimas intervenciones públicas, en las que polemizaba con el Premio Nobel de Economía de 1997, Robert C. Merton, Catedrático de la Universidad de Harvard, sobre las causas de la última crisis financiera internacional. Disfruten de la lucidez de Paul A. Samuelson y practiquen el inglés americano. RIP.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)